- Ma déportation

- La guerre - sabotage des avions français

- Résistance dans l'armée

- Arrestation

- Voyage vers l'Allemagne

- Buchenwald

- Départ de Buchenwald pour Dora-Harzungen

- La vie au camp d'Harzungen

- Mes amis au camp d'Harzungen

- La vie à Harzungen (suite)

- Harzungen : les temps changent

- Nu comme un ver ... et ce n'était pas au paradis terrestre

- Aux tunnels !

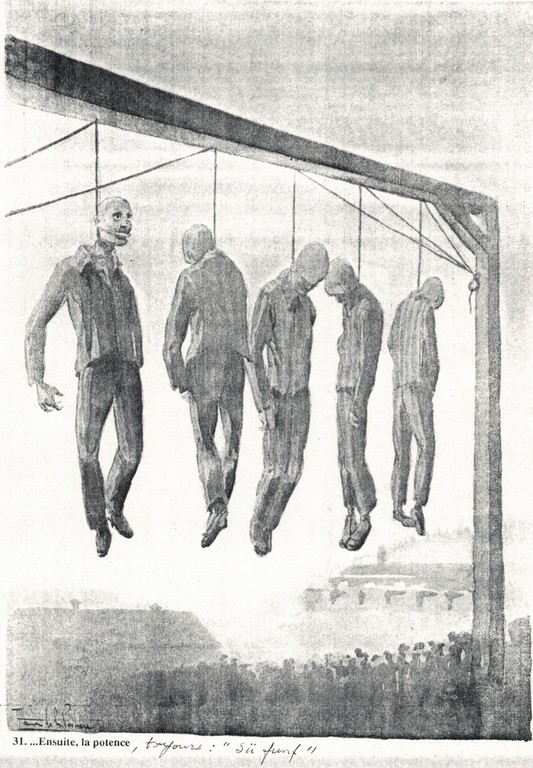

- Les pendaisons du dimanche par groupe de 5 "zu Fünf"

- Le sinistre camp d'Ellrich

- Ellrich ! la fin et la faim

- Bergen-Belsen

- Des cadavres et milliers de cadavres

- Retour en France

- Additif écrit en 1996

- Rendons à César

Ma déportation

Albert BANNES - N°: 52 278

______________

(1)

Né en 1914 (2)

Engagé élève pilote en 1935

Sergent pilote au G A O (3) de Rennes de 1936 à 1938

Affecté début 1939 à l'école d'acrobatie d'Etampes

Chasseur à la 3ème escadrille, reçu E O A (4) en mai 1939, sous-lieutenant le 25/12/1939

Campagne mai-juin 1940 au GC 2/9 (5) à Connantre (Marne)

Après la débâcle, GC 2/9 Aulnat jusqu'en Novembre 1942

Participé à la formation de l’OMA (6) , puis ORA (7) camouflage d'armes et d'essence

Région de Clermont-Ferrand à partir de 1941

Résistance à temps complet début 1943, organisation des maquis et des parachutages,

Grossiste en faux-papiers

Arrêté par la Gestapo le 27 mars 1944. Torturé 3 jours

Puis Compiègne, Buchenwald, Bergen-Belsen

Considéré comme mort une dizaine de fois

Revenu vivant d'extrême justesse

Je le suis encore en 1997

______________________________________________________________

(1) Des extraits de ce témoignage ont été publiés aux 3 premiers trimestre 1998 dans la Revue Trimestrielle l’ALPHA de l’AEMA (Association des Anciens Elèves de l’Ecole Militaire de l’Air), N°102, 103 et 104 - La mise en page originale de cette présentation a été conçue par Albert Bannes.

(2) Né le 30 mars 1914 et mort à 89 ans le 7 mai 2003

(3) Groupe Aérien d’Observation

(4) Elève Officier d’Active

(5) Groupe de Chasse-II/9

(6) O.M.A. : Organisation Métropolitaine de l’Armée

(7) O.R.A. : Organisation Résistance de l’Armée

TÉMOIGNAGE - RÉSISTANCE - DÉPORTATION

BUCHENWALD - DORA – ELLRICH - BERGEN-BELSEN

Je suis né dans une ferme isolée, entre Causses et Lévézou en 1914.

Tout gosse, on me traitait de casse-cou, parce que je courais très vite, je sautais des murs très hauts, je grimpais sur les rochers comme dans les arbres, et je n'avais peur de rien. Un jour (je n'avais pas encore 15 ans), le 6 mai 1929 - je m'en souviens parce que c'était le jour de la fête à Millau - mes parents m'avaient interdit d'y aller, mon père avait mis mon vélo sous clef. J'étais allé me promener dans la montagne, et je suis tombé sur une nichée de sangliers. La mère m'avait entendu venir et elle se sauvait suivie d'une dizaine de marcassins. Elle était à plus de 50 mètres, je me suis dit que si j'attrapais le petit dernier, elle ne s'en apercevrait pas, et c'est ce que j'ai fait. Mais il s'est mis à hurler plus fort qu’un cochon qu’on égorge. J’essayais de le faire taire, mais quand j’ai relevé la tête, j’ai vu la mère qui me fonçait dessus, et elle n’était plus qu’à une vingtaine de mètres.

J'ai démarré en trombe, mais je n'ai pas lâché le marcassin que je tenais solidement par une patte arrière. Sur environ 300 mètres j'entendais derrière moi le pas de la mère et même son souffle. Le terrain était en forte pente. Je suis arrivé à une barre de rochers que je connaissais bien et j'ai sauté à l'endroit le moins haut (il devait y avoir 4 mètres). Pendant le saut, le marcassin m’a échappé, mais il s'est assommé en touchant le sol. Je l’ai récupéré et j'ai redémarré. Peu après je n'entendais plus la mère. Je me suis demandé si elle avait cessé la poursuite parce qu'elle n'avait pas voulu sauter le rocher, ou si elle avait arrêté la poursuite parce que le petit ne criait plus. Je suis rentré à la maison. Le petit est revenu à lui un peu avant d'arriver et je l'ai lâché dans la cuisine. J'étais très fier de moi mais mon père m'a passé un sacré savon. Dans les deux villages les plus proches beaucoup avaient entendu hurler le marcassin, et ils demandaient à mes parents pourquoi on avait tué un cochon au mois de mai. Mes parents ont raconté ce qui s'était passé, et je suis devenu un héros communal.

A 17 ans j'ai participé et gagné de nombreuses courses de vélo ; j’ai couru à Montlhéry. A 18 ans j'ai été promu champion de l'Aveyron. Mais en même temps, je pratiquais tous les sports : natation, lutte, boxe, poids et haltères, même du trapèze volant et un peu de rugby. En ce temps-là l'équipe de Millau était célèbre. Mes copains voulaient toujours que je joue « pilier ». Ils ont voulu me faire monter en équipe 1, mais toujours comme pilier... je tenais à mes oreilles et j'ai abandonné le rugby.

En 1935, je me suis engagé comme élève-pilote et j’ai été breveté fin 35.

Fin 38 ou début 39, j’étais volontaire pour un stage de para. J'ai fait ce stage, mais en réalité c'était un stage d'entraînement aux missions très spéciales : j'ai appris à stopper net un chien qui me sautait dessus, à enlever des menottes avec une petite épingle plus vite qu'avec la clé, et surtout, j'ai appris le close-combat, qui est l'art de tuer avant même que l'intéressé ait le temps de s'en apercevoir. Tout cela m'a été très utile.

La guerre - sabotage des avions français

A la déclaration de guerre j'étais pilote de chasse à la 3ème escadrille à Etampes. Le lendemain j'ai été muté au Centre d'Instruction de Chasse (CIC) de Chartres. Les anciens pilotes de la guerre de 14-18, étaient rappelés, il fallait les remettre dans le bain, et si possible les lâcher sur avion de chasse moderne. Nous étions 3 moniteurs pour une trentaine d'élèves. On les essayait sur Morane 230, avion biplace ancien mais très bon pour l'acrobatie, pour les lâcher, s'ils se débrouillaient bien sur avion de chasse moderne : le Morane 406. Même quand tout marchait bien sur 230, la plupart se dégonflaient au moment de partir seuls sur 406. Je n'en ai lâché que 3, dont le célèbre fabricant d'apéritifs Dubonnet, lequel a oublié de payer le traditionnel arrosage qu'on devait payer chaque fois qu'on volait sur un nouvel avion. Mais pendant cette courte période, nous avons aussi essayé des Morane 406 neufs sortant d'usine. Le commandant du C.I.C., nous a convoqués (les 3 moniteurs) et il nous a expliqué : « Nous savons que presque tous les 406 sont sabotés en usine. Les mécanos vérifient tout et ils réparent les sabotages, mais avant de les envoyer en escadrille, il faut les essayer en conditions extrêmes. Vous êtes les plus qualifiés... (pommade habituelle)... Chacun de ces avions montera à 4 000 sans effort, et là vous les secouerez au maximum et dans toutes les positions. Si quelque chose casse vous aurez le temps de sauter en parachute ». Et c'est ce que nous avons fait : un 406 chaque après-midi. Tout s'est bien passé pendant quelques jours, mais un soir je suis monté à 4 000 et j’ai entamé la séance. A la première secousse un peu serrée, mon aileron droit s’est mis à flotter dans le vent tout à gauche, j'ai fait plusieurs tonneaux à droite bien involontaires. Je n'étais pas un novice, j'ai redressé et j'ai vu que j’avais des chances de poser cet avion sans faire trop de dégâts. J'ai averti le sol, ils ont fait sortir les camions incendie et fait dégager la piste. Je me suis posé sans rien casser, mais j'avais eu chaud.

Les mécanos ont dû démonter l'aile droite, pour s'apercevoir qu'un boulon de 6 avait été remplacé par une tige de bois de 6 dans la commande de l'aileron. Ce sabotage était fait à l’intérieur de l'aile pour que les mécanos ne puissent pas le voir, donc au montage en usine. Si la tige avait cassé près du sol, je me serais forcément tué.

Après la guerre j'ai su que 15 pilotes se sont tués sur des 406 sabotés de différentes façons. Tillon était ministre de l'Air, il a fait rechercher tous les rapports faits sur ces « accidents » et il a fait tout détruire.

Paul Martin a écrit un livre « Invisibles vainqueurs : exploits et sacrifices de l'armée de l'air, 1939-1940 (8)» ; il parle des Dewoitine 520 fabriqués à Toulouse. Normalement cet avion aurait dû sortir à la cadence de 24 par mois. En mai 40 près de la moitié des escadrilles de chasse auraient dû être équipées avec cet avion. II était nettement, et était le seul, supérieur au Messerschmitt allemand. Mais en mai 1940 il n'y avait que 2 escadrilles équipées de cet avion. Le chef de la C.G.T. de l'usine Dewoitine disait à qui voulait l'entendre que les D 520 sortiraient quand lui le déciderait. Paul Martin donne des détails et cite des témoins.

Et maintenant les chefs communistes voudraient nous faire croire qu'ils sont des résistants de la première heure !

Depuis septembre 1939, je savais donc à quoi m'en tenir avec les cocos.

Plus tard, en 43 et début 44, j'ai aidé les FTP d'Auvergne, mais à ce moment, ils se battaient avec nous (parce qu'Hitler avait attaqué Staline), pas pour la France. J'ai connu des communistes honnêtes et je suis devenu l'ami de quelques-uns, mais je me méfiais.

J'ai fait la campagne de 40, au Groupe de Chasse 2/9 (9) . Nous avons abattu 27 avions allemands, mais nous avons perdu 12 pilotes (sur 24) et 17 avions Bloch 152.

_______________________

(8) « Invisibles vainqueurs, Exploits et sacrifice de l'Armée de l'Air en 1939-1940 », 1991 , 517 pages, Editions Yves Michelet

(9) Groupe de chasse II/9 (ou GC 2/9)

Résistance dans l'armée

Après la débâcle, nous nous sommes retrouvés à Aulnat (en protection de Vichy), j'étais pilote à la 4ème escadrille, mais en plus j'ai été nommé « Officier de sécurité » du 2/9. A ce titre, j'ai plusieurs fois été convoqué à Vichy pour y recevoir des instructions, qui n'avaient rien à voir avec les instructions officielles. Par exemple, en 1941, quand les permissions pour la zone occupée ont été rétablies, j'ai été chargé, comme tous les officiers de sécurité de Terre et de l'Air (j'ignore pour la marine), de convoquer tous les soldats candidats à une permission en zone Nord, et de les former sommairement à l'espionnage. Je pouvais prolonger leur permission de quelques jours si le site en valait la peine, mais ils devaient absolument rapporter des renseignements sur tous les travaux que faisaient les Allemands. Tous les mois je devais apporter ces renseignements à Vichy, où un officier passait les prendre. Je suis sûr que le maréchal était au courant. Ces renseignements étaient recoupés et regroupés et transmis aux alliés (peut-être pas à De Gaulle). C'était le début de ce qui est devenu l'OMA (10) , puis l'ORA (11) .

II me revient un souvenir curieux : Dès 1941, J'ai eu quelque temps dans mon coffre d'officier de sécurité des spécimens des armes qui nous seraient parachutées plus tard. Je ne me souviens pas qui m'avait remis tout ça. J'en montrais le fonctionnement aux sous-officiers et hommes sûrs. J'avais une sten (12) , du plastic, et des détonateurs de toutes catégories. Un jour j’ai volé une heure avec une bombe aimantée simplement posée contre les ailettes du moteur pour voir si elle tenait malgré la vitesse et les vibrations. Et ça a tenu.

Dès 41, le commandant Rollet (13), commandant du 2/9, m'avait donné l'ordre de remettre toutes les semaines un bidon d'essence de 50 litres à la subdivision militaire, quand on allait chercher les vivres à l'Intendance. Le Colonel Boutet (14) cachait l'essence du côté d'Aubière.

Dès 41, l'armée mettait du matériel de côté, avec l'appui du commandant Fontfrède (15) , commandant la gendarmerie du Puy-de-Dôme.

Après l'arrivée des Allemands en novembre 42, la plupart de mes copains pilotes sont partis à pied, via l'Espagne. Ils ont beaucoup insisté pour que je parte avec eux, mais j'ai refusé. Ils se sont presque tous retrouvés au Normandie-Niemen où ils ont tous été tués sauf Delfino. Le commandant Naudy (16), ancien commandant du 2/9, m'avait demandé de rester, car je connaissais très bien l'Auvergne, je parlais couramment le patois auvergnat, et je connaissais tous les apiculteurs du département. II m'a chargé de rechercher des terrains pour les parachutages, et des endroits propices pour installer des maquis ou cacher des armes.

Au début 43, je ne me suis occupé que de cela. A Clermont-Ferrand il y avait le capitaine De La Blanchardière (17) qui était le chef des transmissions de l'O R A, et beaucoup trop de gens savaient qu'il distribuait à la pelle des cartes d'identité et autres papiers. II a été arrêté au printemps 43. C'est un voisin de Chamalières, le lieutenant Frety (18) qui lui a succédé comme chef des transmissions de l 'O R A, et après un certain cafouillage, j'ai accepté de me charger des faux-papiers, à condition que ce soit un peu plus discret. J'exigeais qu'un seul homme de chaque mouvement connaisse ma boite aux lettres ; j'ai agencé ma chambre de bonne du 22 av de Royat pour cet usage. La Gestapo n'a connu cette boite aux lettres qu'après mon arrestation. Des messages y sont parvenus alors que la Gestapo surveillait l'entrée et ils n'ont vu personne.

Je ne voyais jamais celui qui me portait les imprimés (toujours par pleines valises de chaque catégorie, jamais de mélange). J'ai toujours pensé que c'était l'imprimerie nationale de Vichy qui me les fournissait, mais je ne peux le garantir. Je ne voyais jamais ceux qui apportaient les photos. En principe il ne devait y avoir qu'une seule personne par mouvement de Résistance, et très peu me connaissaient personnellement. Il leur suffisait de connaître l'accès à ma chambre de bonne dont la fenêtre donnait dans la 2ème cour intérieure du 21 av de Royat. Ils déposaient une grande enveloppe sur la table près de la fenêtre, et ils revenaient 8 jours plus tard prendre la même enveloppe ; ils y trouvaient les cartes avec la photo et le timbre fiscal tamponnés de la mairie souhaitée. Normalement ils auraient dû mettre avec les photos, le montant des timbres fiscaux. Mais la plupart du temps, ils oubliaient de mettre l'argent et c'est moi qui payais les timbres sur les crédits ORA. Je ne peux pas dire combien j'ai fourni de cartes d'identité : un peu plus d'une pleine valise que j'avais reçue au départ et que j'ai finie en janvier. J'en ai entamé une 2ème pendant 2 mois. Je recevais aussi des cartes d'alimentation pour les maquis et les clandestins de mon secteur. Un jour j'ai demandé une vingtaine de cartes grises et autant de permis de conduire. Huit jours après j'ai reçu une pleine valise de chaque. Je ne peux pas dire à qui j'ai fourni ces cartes. J'avais reçu l'ordre d'en donner à ceux qui en avaient besoin : prisonniers évadés, réfractaires, juifs, communistes recherchés, etc. Je pense avoir fourni environ 1 000 cartes pour des juifs, mais je n'en ai connu qu'une dizaine auxquels j'ai rempli la carte en totalité. L'un d'eux est encore vivant et j'ai son adresse. J’avais les cachets de toutes les préfectures et de plus de 30 mairies de la région.

___________________________

(10) Organisation métropolitaine de l'Armée

(11) Organisation de Résistance de l’Armée

(12) Pistolet-mitrailleur britannique

(13) Marcel, Eugène, Edmond, Henri Rollet (1889-1988)

(14) Jacques Boutet (1890-1944), fusillé à Clermont-Ferrand le 10 mai 1944. https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Boutet_(1890-1944)

(15) Antoine Fontfrède (1899-1945), arrêté le 1er octobre 1944, déporté à Buchenwald, décédé à Dora le 12 avril 1945

(16) André Naudy (1904-1946), mort dans un accident d’avion en Afrique-du-nord en avril 1946. https://www.museedelaresistanceenligne.org/personnedetail.php?id=46171

(17) Michel Lucien Marie Poinçon De La Blanchardière (1915-1944), arrêté en octobre 1943, déporté à Monthausen puis à Melk. Il meurt le 24 août 1944.

(18) Roger Frety (1913-2001), FFI déporté

Arrestation

J'ai été arrêté le 27 mars 44. J'avais reçu un parachutage de 2 avions la nuit précédente, avec le maquis de Prondines. II y avait environ 4 tonnes d'armes et 5 millions en espèces. J'avais laissé à mon adjoint le lieutenant Evans (19) un million pour les maquis du coin et j'étais allé porter le reste à mon chef à Vichy. Il m'avait rendu 600 000 francs dont j'avais besoin.

Chaque fois qu'on recevait un parachutage on devait accuser réception à Londres, en donnant le détail. Et j'ai remis à celui qui faisait la permanence cette liste, en clair ; c'était les radios qui chiffraient. Il avait été arrêté 2 jours plus tôt, et il travaillait pour la Gestapo. J'ai réalisé trop tard, j'ai vu au moins 30 types qui me surveillaient avec une main dans la poche. Ils m'ont laissé parcourir près de 100 mètres, puis, menottes avec mains dans le dos, jusqu'à une traction noire qui attendait au coin de la rue. Dedans il y avait déjà Mme Oppicy (20). Nous étions les 2 premiers de I'O R A arrêtés à cet endroit. Après et les jours suivants, ils ont arrêté 27 officiers et une dizaine de civils.

Quand nous avons franchi les grilles du 2 bis Av de Royat, à 100 mètres de mon domicile officiel, je ne donnais pas cher de ma peau. Dans ma serviette, ils ont trouvé un drapeau tricolore que je faisais hisser dans les maquis où je passais, une lampe torche anglaise très puissante pour les signaux aux avions "parachuteurs", les 600 000 francs qui me restaient et une quinzaine de cartes d'identité avec photo et timbre tamponnés, mais sans aucun nom ni adresse. Naturellement ils ont trouvé que ces photos avaient des têtes de juifs ! Avec tout ça il ne m’était pas facile de leur dire que j'étais là par hasard.

Je savais parfaitement ce qu'ils avaient fait aux généraux chefs successifs de l'ORA, et à bon nombre d'officiers que j’avais connus. J'ai décidé de ne pas ouvrir la bouche même à l'interrogatoire d'identité. J'avais sur moi une carte au nom de Laurel, apiculteur, mais aussi une autre au nom de Laurel recruteur de la L V F (21). Elle était écrite en français et en allemand. Toutes les autorités françaises ou allemandes étaient tenues de me prêter aide et assistance. Je ne répondais RIEN. Ils ont fait venir celui qui assurait la permanence radio, il leur a dit : « Il s'appelle Pougny ». Or Pougny était le commandant Erulin (22), commandant du secteur du Mont-Dore. Il était à l'hôpital avec les 2 jambes pendues au plafond suite à un accident de moto au retour d'un parachutage près de Besse-en-Chandesse alors qu'il roulait feux éteints à moto. Je le remplaçais depuis, et je prenais les messages qui lui étaient destinés, et je signais Pougny ceux que j'envoyais à Londres. Il croyait que c'était mon vrai nom. Ils ont fait venir le commandant Clozel (23) , aviateur. Ils lui ont demandé si j'étais bien Pougny. II leur a répondu : « Non ce n'est pas Pougny que je connais bien, mais je le connais aussi, il s'appelle Bannes, et il était lieutenant pilote au G.C-2/9 ». Clozel avait été arrêté 3 semaines plus tôt et il racontait à la Gestapo tout ce qu'il savait. Je l'aurais étranglé.

J'ai attendu près d'une heure, puis mon interrogatoire a commencé.

Au début des coups de poing, puis la panthère allemande (24) bien connue à Clermont-Ferrand est entrée en action. Elle m'a griffé le visage dans tous les sens. J'étais couvert de sang mais je n'avais pas ouvert la bouche. Ils m'ont fait descendre dans une cellule de 2 mètres sur 1. Le premier soir j'étais seul. Le 2ème jour les lieutenants Fayard (25) et Mollard (26) sont venus me rejoindre, le 3ème jour c'est mon ami le lieutenant Frety (27) avec lequel j'avais fait des tours invraisemblables, et le jour suivant un autre. Nous étions 5 dans une cellule de 2 sur un.

Le 2ème jour j'ai subi 2 interrogatoires. La panthère m'a griffé à nouveau et ça m’a fait plus mal que la première fois. Comme je n'ouvrais toujours pas la bouche, elle est passée derrière moi, il y avait toujours deux types qui me tenaient, et elle a entrepris de m'arracher les ongles. Je suis tombé dans les pommes et je me suis réveillé dans ma cellule. Mais j'ai fait une constatation curieuse, c'est qu’avant de tomber, je la sentais venir et j'éprouvais une sensation de bien-être. De plus j'ai eu l'impression que par effort de volonté j'avais hâté le moment de tomber. Quand je suis repassé à l'interrogatoire, je tombais dès que ça commençait à faire mal. Quand j'étais à terre je me rendais compte qu'ils me filaient des coups de pied, mais je ne sentais aucune douleur. Grâce à cette découverte j'ai supporté 7 ou 8 interrogatoires sans ouvrir la bouche.

Mon ami Frety était un malin. II a échafaudé un plan que j'ai qualifié de farfelu dès qu'il m'en a parlé. Lui me disait : « Si on dit tous la même chose, ils nous croiront ». Après minuit il s'est mis à tapoter sur la porte métallique. Presque tous ses radios avaient été arrêtés, et il y en avait dans toutes les cellules ou presque. Tous répondaient. Quand il est revenu de son interrogatoire, il m'a dit : « Ça prend ! ». J'ai bien appris tous les détails de la mayonnaise qu'il avait montée, et à mon tour, j’ai fait semblant de craquer, et j'ai confirmé ce que Frety leur avait raconté. A ma grande surprise je n'ai plus été interrogé et le lendemain j'ai été transféré à la prison du 92 (28).

Nous étions une bonne trentaine dans chaque chambrée. De l'ORA, il n'y avait que Pierre Jacquin (29) et moi. II était l'agent de liaison de M. Decelle (30), patron de 1 100 résistants du barrage de l'Aigle. Presque tous les autres étaient des communistes. L'un d'eux m'avait rencontré au maquis du Bois des trois-Faux en Corrèze. C'est un maquis ORA au début mais passé ensuite aux mains des communistes. Un autre s'est aperçu que c'était moi qui fournissais les cartes d'identité. Il connaissait ma chambre de bonne. Et finalement ces communistes sont devenus des amis. Ils me croyaient F.T.P. et je me suis bien gardé de les détromper. Plusieurs de ces communistes ont fait avec moi le voyage de Clermont-Ferrand à Compiègne.

_________________________

(19) Michel Guillaume Jacobs (1911-1944), FFI

(20) Fernande Oppicy (1895-1946), épouse Cahez

(21) Légion des Volontaires Français

(22) André Erulin (1907-1951); https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Erulin

(23) Charles Clozel (1892-1944), mort à Dachau

(24) Clermont-Ferrand et l’Université de Strasbourg « la rafle du 23 novembre 1943 » page 20 : 47 https://educdome.puy-de-dome.fr/fileadmin/ressources/fichiers/1624-1674126179-L_Universite_de_Strasbourg.pdf) (cote 908 W 614 aux archives départementales du Puy-de-Dome). Dans un P.V. d’enquête du 29 juin 1946 il est précisé que Ursula Brandt, dite « Lily » serait née vers 1921, qu’elle avait été étudiante à l’Université de Heidelberg. Elle était surnommée « la Panthère » en raison d'un manteau de fourrure qu'elle portait constamment. Elle était l'assistante du chef de la Gestapo de Clermont-Ferrand, Paul Blumenkamp. Elle était secrétaire et traductrice pour le Sipo-SD. Elle a participé activement aux activités de la Gestapo, notamment à la rafle de l'université de Strasbourg à Clermont-Ferrand du 23 novembre 1943, où elle faisait le tri parmi les universitaires arrêtés. Elle aurait quitté Clermont-Ferrand pour Heidelberg le 1er mai 1944 (page 178, in : « A nous, Auvergne ! »)

(25) Jacques Fayard (1923-1945), mort en déportation le 6 avril 1945

(26) Roger Mollard (1921-1945), arrêté en mars 1944, déporté à Dora et abattu le 10 avril 1945

(27) Roger Frety (1913-2001)

(28) 92ème régiment d’infanterie de Clermont-Ferrand

(29) Pierre Jacquin (1921-2016), arrêté le 28 mars 1944, déporté à Buchenwald et à Bergen-Belsen; https://www.xaintrie-passions.com/groupement-de-r%C3%A9sistance-du-barrage-de-l-aigle/

(30) André Decelle -1910-2007)

Voyage vers l'Allemagne

Ensemble nous avons mis au point un plan d'évasion immanquable et presque sans danger. Malheureusement un prisonnier monté à Moulins a remarqué les préparatifs et il a prévenu les deux SS qui nous gardaient. Première évasion ratée.

A Compiègne j'ai trouvé le général Verneau (31), chef de I'ORA, et son adjoint le commandant Cogny (32), et une vingtaine d'officiers, un lieutenant des douanes et les gendarmes de Volvic que je connaissais bien. Je logeais avec eux, mais dans la journée, à Compiègne on pouvait se promener dans la cour et je rencontrais souvent les communistes de Clermont-Ferrand. Ils m'ont présenté Marcel Paul, mais je ne savais pas que Marcel Paul était un ponte du P.C. et j'avais complètement oublié son nom quand on m'a parlé de lui à Buchenwald. C'est seulement en 1993, lors de notre pèlerinage, que j'ai compris où j'avais rencontré Marcel Paul pour la première fois.

Nous sommes partis de Compiègne le 12 mai au matin. Nous nous étions groupés autour du commandant Cogny et nous avions établi un plan d'évasion. Nous avions récupéré du matériel, et nous avons réussi malgré une fouille à poil à pénétrer dans le wagon, avec une scie à métaux, des burins et des marteaux, des couteaux, enfin tout ce qu'il fallait pour découper le wagon. Ils nous ont fait monter à 110 dans chaque wagon. Dès que le train a démarré nous avons commencé le travail prévu : découper 2 larges portes de part et d'autre du wagon, mais en laissant un petit peu de bois pour que cela ne se voit pas de l'extérieur Nous avions terminé bien avant la nuit, mais nous avions décidé d'attendre la nuit. Malheureusement dans un autre wagon, ils avaient fait quelque chose de similaire, et ils ont sauté sans attendre la nuit. Les mitrailleuses ont crépité, le train s'est arrêté, et les SS ont inspecté tous les wagons. Ils ont forcément vu ce que nous avions fait. Alors, Ils nous ont fait descendre, partagé en 2 groupes de 55, et à grands coups de crosses dans les reins, ils nous ont fait monter dans d'autres wagons où il y avait déjà 110 hommes. Nous nous sommes retrouvés à 165, et nous y sommes restés 3 jours entiers, sans une goutte d'eau, et pour respirer le peu d'air qui arrivait à passer entre les planches. Les 4 lucarnes étaient recouvertes de planches solidement clouées. Ce que nous avons subi dans ce wagon est indescriptible.

Nous sommes arrivés à Buchenwald le 15 mai au soir. Dans les wagons à 110 il n'y avait que deux ou trois morts, mais dans ceux à 165, on marchait sur les cadavres. Dans le mien il y avait 22 morts, dont un commandant de l'armée de Terre. Pendant 10 jours, je n'arrivais pas à étancher ma soif, et je buvais pourtant d'énormes quantités d'eau.

_________________________

(31) Jean-Edouard Verneau (1890-1944), a participé à la fondation de l’O.R.A. Arrêté le 23 octobre 1943, il est déporté à Buchenwald où il meurt le 15 septembre 1944; https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-%C3%89douard_Verneau

(32) René Cogny (1904-1968), arrêté par la Gestapo en 1943 et déporté à Buchenwald et Monthausen. https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Cogny

Buchenwald

Je suis resté 15 jours à Buchenwald. II n'y avait plus de place dans le camp principal, et nous avons été logés en dessous, au camp des tentes. Nous étions environ 1 500. Ils nous ont donné trois tentes. Quand elles ont été montées, la moitié à peine pouvaient y tenir. J'ai toujours dormi dehors, comme la plupart de mes copains.

Dans aucun bouquin écrit sur Buchenwald (par des communistes) ils n'ont écrit TOUTE la vérité, car tout près du camp des tentes, il y avait un bordel. Tous les déportés passés par Buchenwald ont pu le voir. Comme les cocos ne veulent pas le dire, je ne manque jamais une occasion de le répéter. Une simple rangée de barbelés nous en séparait. On voyait les filles aux fenêtres, on aurait pu leur parler. A notre arrivée, nous avions cru qu'il était réservé aux SS, mais nous avons appris qu’il était là pour les gradés du camp.

Je dois expliquer comment fonctionnait cet immense camp. Tous étaient sur le même modèle. Il y avait un chef de camp SS et ses officiers et la troupe. Ils étaient à l’extérieur du camp, ils occupaient les miradors, encadraient les corvées extérieures, etc. Les SS ne pénétraient dans le camp que pour les appels, les pendaisons ou autres cérémonies. Toute l'organisation intérieure du camp était dirigée par des déportés. A Buchenwald les communistes avaient pris le pouvoir et ne risquaient pas de le lâcher. Dans d'autres camps c'était les « droit commun », ailleurs les tziganes, etc.

II y avait un Lagerältester (33), des chefs de block, avec toute l'armada des Kapo (34), des stubendienst (35) , vorarbeiter (36), etc. Ils portaient tous un brassard indiquant leur grade. Je n'ai vu qu'une fois le Lagerältester. Il était assis sur un redan du rocher, tout en haut de la carrière. On était obligés de passer tout près de lui quand on remontait, avec notre bloc de pierre sur le dos. Certains ont dit qu'il était là pour vérifier que la pierre était assez grosse. J'ai eu l'impression qu'il s'en foutait pas mal, et qu'il était perdu dans son rêve intérieur. Mais ce qu'on était obligé de voir : il faisait déjà chaud, et il était venu torse nu prendre le soleil. Sans exagération, son ventre dépassait ses genoux. Il était à Buchenwald depuis 1934 (10 ans) nous a-t-on dit. Tous les gradés avaient droit de vie et de mort sur nous.

A Buchenwald, Marcel Paul n'était pas kapo, il était bien au-dessus, il était chef de l’Arbeitsstatistik (37) . Il était sous l'autorité des SS. Théoriquement ce service devait sélectionner les détenus, selon leur métier et leurs capacités, pour les envoyer dans les différents Kommandos. En réalité, ils planquaient les communistes importants, mais systématiquement ils envoyaient tous les officiers à Dora, où la moyenne de vie était de 45 jours. Ce système n'a pas été mis en place par Marcel Paul, il fonctionnait bien avant. D'ailleurs, il est arrivé un jour après moi, mais dès son arrivée, il a été placé là. Je ne leur en veux pas tellement pour ça. Si nous, les militaires, avions été à leur place, nous aurions sans doute fait un peu la même chose, mais nous aurions quand même respecté le règlement militaire qui prévoit que dans un cas de ce genre on doit sauver les « élites ». Mais Marcel Paul a été bien plus salaud comme je vais l'expliquer plus loin.

A Buchenwald, I'ORA avait quand même un petit service de renseignements. Quand je suis arrivé, on m'a dit : « Surtout ne dis jamais que tu es officier. Quand tu passeras à l'arbeitsstatistik, dis-leur que tu es électricien, ou mieux radio-électricien. Les SS en ont besoin pour fabriquer du matériel pour les avions, les chars et les fusées ». J'étais réellement qualifié pour ce travail, et c'est ce que j'ai dit ; puis j'ai attendu.

Quelques jours après, deux types avec brassard sont venus au camp des tentes, et ils ont appelé Albert Bannes. Je n’ai pas répondu, et mes copains se sont bien gardés de parler mais ils sont revenus le lendemain et ils ont appelé mon numéro. Je ne pouvais pas y échapper et je me suis présenté. Ils m'ont dit : « Mais on ne te veut pas de mal. Marcel Paul te connait, il sait que tu as fourni des cartes d'identité aux communistes d'Auvergne et même que tu as fourni des armes au maquis des Trois-Faux en Corrèze». Je ne me rappelais pas que j'avais parlé avec Marcel Paul à Compiègne, et je leur ai demandé qui était Marcel Paul. Ils m'ont répondu qu'il était maintenant le chef de l'Arbeitsstatistik et que si je voulais marcher avec eux il me trouverait une bonne planque à Buchenwald. Je réfléchissais, ils m'ont dit : « On reviendra demain ». J'avoue que j'ai hésité, j'en ai parlé au général Verneau et au commandant Cogny mais aucun ne m'a donné de conseil. Quand ils sont revenus je leur ai dit de remercier Marcel Paul de ma part, mais que je préférais suivre mon sort.

La fin de la quarantaine arrivait, et un matin on m'a appelé. Je me suis retrouvé sur la place d'appel, près de la sortie, avec environ 150 hommes, parmi lesquels je ne connaissais personne. Un SS nous a annoncé que nous partions pour Shönebeck. C'était l’usine qu'on appellerait maintenant d'électronique. J'aurais sauté de joie. Mais alors que nous allions monter dans les camions, voilà 3 types à brassard qui se pointent, et se mettent à appeler le 52 278, en allemand. Je n'avais pas encore appris mon numéro en allemand.

Ils ont eu beau hurler je ne répondais pas, et pour cause. Alors ils sont passés dans les rangs et le premier qui m'a vu m'a pris au col et sorti des rangs. Tous les 3 avaient leur « goumi » et ils m'ont tapé dessus un bon moment. Puis ils m'ont ramené au camp des tentes, et le seul qui parlait français m'a dit : « Faut être con pour refuser quand Marcel Paul te propose une planque. T'as pas fini de le regretter ! ».

Le lendemain je me suis retrouvé sur la place d'appel avec 1 500 autres, et nous sommes partis... pour Dora (la mangeuse d'hommes).

Si j'avais été affecté directement à Dora, je ne me rappellerais même pas de Marcel Paul, mais il m'a fait sortir d'un Kommando peinard pour m'envoyer crever dans le plus épouvantable… ET tout ça, parce que j'avais aidé les communistes en Auvergne. Comment pourrais-je lui pardonner ?

C'est pourquoi j'ai sciemment provoqué la bagarre en janvier 46 à Clermont-Ferrand.

En rentrant j'avais adhéré à la FNDIRP (38) (il n'y en avait pas d'autre) section de Chamalières où j'habitais à nouveau. La section de Clermont était rouge vif, et celle de Chamalières, le contraire. Madame Michelin faisait partie de notre section et le l'ai vue plusieurs fois aux réunions. Pour essayer de nous entendre, nous avons décidé de faire une réunion de toutes les sections. Nous avions exigé que toutes les décisions importantes seraient votées à bulletin secret. Chaque section devait envoyer un certain nombre de délégués qui seraient les seuls à voter. J'avais été désigné comme président de la commission des mandats. Le matin de la réunion j'avais fait mon travail sérieusement. J'avais fait la liste des mandatés et prévu pour émarger, etc.

La réunion allait commencer, la salle était pleine, environ 600 personnes dont beaucoup de veuves. Voilà Marcel Paul qui se pointe. Il était ministre, il a fallu lui faire une place à la tribune. Je commençais à bouillir. Les communistes l'avaient invité sans en parler aux autres sections. Discours de bienvenue, blabla habituel, puis la réunion commence. Au bout d'un moment, je ne me rappelle plus à quel sujet, quelqu'un a dit : « Il faut voter !' ». Marcel Paul s'était installé au centre, j'étais à l'extrémité droite de la tribune. Sans la demander, j'ai pris la parole (je n'ai pas besoin de micro) et j'ai annoncé : « Vous savez tous que chaque section a désigné des délégués pour les votes, je vais donc les appeler à tour de rôle pour voter ». Marcel Paul a levé les bras au ciel en disant : « Mais on n'a pas de temps à perdre, on vote à mains levées ! ». J'ai aussitôt répliqué que les sections étaient toutes d'accord pour voter à bulletins secrets. Le ton est très vite monté entre Marcel et moi, je ne faisais rien pour arrondir les angles, bien entendu. Les communistes prenaient parti pour Marcel Paul, et très peu me soutenaient. Alors je me suis adressé aux veuves : « Vous Mesdames, dont les maris sont morts à Dora, savez-vous qui les a désignés pour aller à Dora ? c'est lui ! ». Il s'est levé, l'écume aux lèvres, j'étais debout, et il s'est jeté sur moi en essayant de m'envoyer un coup de poing. II avait beau être plus gros que moi, il ne m'impressionnait guère. Je n'ai eu aucun mal à dévier son poing pendant que je lui envoyais mon droit sur le nez, et il a dû le sentir un bon moment. Naturellement tous les gens présents à la tribune se sont interposés. Alors j'ai annoncé : « Nous ne sommes pas venus ici pour nous mettre aux ordres des cocos. Je quitte la salle, ceux qui pensent comme moi peuvent me suivre ». La moitié de la salle s'est vidée.

Dehors, quand j'ai retrouvé ma femme, elle pleurait presque, elle m'a dit : « On n'a pas idée, frapper un ministre devant tant de monde, il va porter plainte et nous n'avons pas fini d'avoir des em… ». Je lui ai répondu : « T'en fais pas pour ça, il ne risque pas de porter plainte, il sera bien content de s'en tirer comme ça, il ne souhaite pas voir déballer ce qu'il faisait à Buchenwald ».

Je reviens à Buchenwald. Vous avez peut-être entendu dire que Marcel Paul avait « fait crever » le père Michelin, et sauvé Marcel Bloch (Dassault). Voici ce que je peux en dire.

Tous les bouquins sur Buchenwald en parlent comme terrible, qu'est-ce qu’ils auraient dit s'ils avaient creusé comme moi des tunnels à Dora pendant 10 mois. Moi j’étais heureux quand j'allais travailler à la carrière. Cela me faisait un peu d'exercice. Il y a quelques années, j'ai reçu une lettre de Monsieur Decelle, ancien chef des résistants du barrage de l'Aigle, devenu grand patron d'E D F. maintenant en retraite. Il me signalait que mon ami Pierre Jacquin avait écrit qu'à Buchenwald, je trouvais la vie trop facile, que je retirais mes claquettes et que je marchais pieds nus sur les cailloux fraîchement coupés. Il me demandait si c'était vrai et pourquoi. Je l'avais complètement oublié mais je m'en souviens. J'ai répondu à M. Decelle en lui disant que c'était bien vrai, et que ce n'était pas pour faire pénitence, mais pour m'endurcir la plante des pieds, en prévision d'une évasion que j'espérais encore possible.

Donc, nous revenions de la carrière, nous descendions la principale avenue de Buchenwald, nous avons vu un groupe de russes (peut-être un millier) qui se formaient en colonne un peu plus bas, et ils défilaient lentement devant l'entrée d’un block, en tendant le poing, et en insultant quelqu'un. Quand je suis arrivé à hauteur de ce block, j'ai vu un pauvre diable très mal en point assis sur une marche, avec 2 types à brassard, qui manifestement l'obligeaient à rester là. Notre colonne se dispersait un peu plus bas, à l'entrée du camp des tentes, près du block des lavabos, toilettes, etc. J'y suis entré pour boire, car j'avais encore toujours soif. J'ai aperçu deux anciens avec le F, et je leur ai raconté ce que je venais de voir. Ils m'ont de suite répondu en riant : « C'est le père Michelin ! ». Chaque fois qu'il y a un arrivage de russes, on leur propose de « voir un capitaliste », et ils défilent pour voir Michelin. Ça amusait aussi mes 2 français. J'avais envie de leur dire qu’ils étaient encore plus cons que les russes, mais je n'ai rien dit. C'était sans doute deux communistes de bas étage, planqués comme balayeurs. Cela m'est resté en travers de la gorge, et j'ai souvent pensé au père Michelin.

Je dois dire que Marcel Paul venait d'arriver et qu'il n'était pas l'organisateur de ces cérémonies. C'est quelques jours après qu'il m'a proposé de me planquer à Buchenwald et le souvenir de ce que j'avais vu avec Michelin m'a influencé pour décliner cette offre. Jamais je n'aurais pu « marcher avec eux ».

Quant à Marcel Bloch (Dassault) je n'avais jamais entendu parler de lui à Buchenwald. C'est seulement après la guerre que j'ai appris qu'il était resté à Buchenwald. Et c'est seulement en 56 ou 57, que j'ai pu lui parler. Je commandais alors la station radar du Mont Agel, près de Nice. Le hasard a voulu que je passe une heure en tête-à-tête avec M. Dassault.

Je lui ai dit que j'avais piloté un Bloch 152 pendant la campagne de 40, et jusqu'à la fin 42. Je lui ai raconté que si j'étais encore en vie c'était grâce au blindage qu'il avait mis derrière le siège du pilote. Je lui ai raconté ce qui m'était arrivé sur cet avion, très solide et que je le trouvais très maniable, même si ce n'était pas l'avis de tous. Je lui ai raconté comment à la suite d'un pari avec le capitaine Delfino (39) , j'avais fait un looping à l'envers avec cet avion. Lui-même ne croyait pas la chose possible. II était loquace tant que j'ai parlé de son avion de chasse, mais dès que j'ai dit que moi aussi j’avais connu Buchenwald il est devenu muet, disant simplement qu'il ne voulait pas se rappeler les mauvais souvenirs.

C'est tout ce que je peux vous dire sur Marcel Paul. Vous savez sans doute qu'il a beaucoup grossi pendant qu'il était à Buchenwald... s'il y était resté 10 ans, comme le lagerältester, son ventre aurait peut-être atteint la ligne des genoux. II a eu de la chance de ne pas être libéré à Bergen-Belsen… parce que ceux qui étaient gros et gras, et surtout s’ils portaient la marque d'un brassard, étaient trucidés sans jugement, comme je le raconte à la fin.

J’ai écrit que chaque équipe de 3 X 8 était de 1 500 détenus, c’est par erreur ; elle était au maximum de 1 050.

En Juin-Juillet 44, nous étions 350 pendant qu’on creusait le début des 28 tunnels. Quand on a atteint la première ligne de salles qui reliaient les tunnels entre eux, une équipe a continué tout droit et une autre a creusé la 1ère salle. L’équipe est donc passée à 700. A Harzungen dans notre block nous avons dû coucher à 2 par lit et par étage, soit 6 par lit.

Début septembre, le tunnel arrivant au niveau des 2ème salles, l’équipe a de nouveau augmenté de 50% mais pas doublé comme je l’ai écrit plus haut. Nous avons dû dormir à 3 par étage (9 par lit). On avait toujours les pieds d’un copain dans le nez, car on devait se mettre tête-bêche. Comme nous étions fatigués à l’extrême, on dormait quand même.

Nous n’avons pas dû dépasser le chiffre de 1 000, car il y avait des morts et des malades qui entraient quand même au revier. Quand nous avons rejoint Ellerich (en février je crois) nous devions être environ 900 à chaque équipe. A l’embarquement pour Bergen-Belsen, notre équipe tenait dans un seul wagon (environ 90). A l’arrivée à Bergen, nous n’étions plus qu’une trentaine, et j’étais le seul français survivant. A Bergen-Belsen il y a encore eu beaucoup de morts. Nous n’avons rigoureusement rien eu à manger entre le 5 et le 15 avril 1945… et si peu depuis le 25 mars !

__________________________

(33) Détenu doyen du camp responsable de sa gestion

(34) Détenu responsable d’un kommando de travail

(35) Responsable de l’ordre dans la chambrée d’un block

(36) Contremaître

(37) Bureau des statistiques du travail

(38) Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes

(39) Louis Delfino (1912-1968), intègre l’escadron de chasse Normandie-Niemen le 28 février 1944. https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Delfino

Départ de Buchenwald pour Dora-Harzungen

Le lendemain, donc, au lieu de partir au kommando des électriciens, je me suis retrouvé sur la place d'appel, mais pour partir pour Dora ! Pire, j'ai perdu de vue tous mes copains de l'ORA. J'ai vainement cherché le commandant Cogny et les autres. J'ai su beaucoup plus tard qu’eux aussi avaient été expédiés à Dora par les bons soins de Marcel Paul, mais je ne les ai pas vus dans ce convoi. Nous étions environ un millier. Il y avait les 500 de Saint-Claude, ou du moins une bonne partie, et beaucoup de belges. Peu de russes dans ce « transport ». Dans ces cas-là, on cherche toujours à se regrouper. J'ai retrouvé Bigot (40) de Vichy et Vincent Buiguez (41), et nous sommes restés ensemble.

Nous sommes bien arrivés à Dora. On nous a fait marcher vers une colline et on nous a parqués sur un petit espace, près d'un minuscule ruisseau. II pleuvait, le terrain était extrêmement boueux, et nous sommes restés là environ 2 jours, sans bouger. Pour dormir il fallait s'allonger dans la boue, mais on se disait que les poilus de 14-18 avaient bien fait ça avant nous. Ce qui nous a le plus fait chuter le moral, c'est que nous avons vu passer devant nous, plusieurs fois, des colonnes de malheureux, complètement décharnés, qui marchaient comme des automates, sans nous adresser un seul regard ! Pourtant il y avait des Français. et j'ai essayé de leur parler, mais aucun ne m'a répondu… J'ai compris : aucun n'avait la force de me répondre. Nous avons compris ce qui nous attendait. L'épouvante nous gagnait de plus en plus.

Je ne sais pas exactement combien de temps nous sommes restés là. On nous a distribué une soupe ou deux. Nous pouvions boire l'eau qui coulait. En regardant vers le bas, nous pouvions apercevoir des baraques, mais nous n'avons vu aucune entrée de tunnel. Nous avons su plus tard, que le creusement coté Dora était terminé, et on nous a fait redescendre, puis monter dans des camions et nous sommes sortis de Dora. On pleurait de joie ; je n'étais quand même que partiellement rassuré.

Nous sommes arrivés ½ heure plus tard à l'entrée d'un petit camp où il n'y avait encore que 4 ou 5 blocks. Un petit ruisseau le parcourait. A côté du sinistre Dora ce camp nous a paru un paradis ! C'était Harzungen.

Les 2 ou 3 premiers jours, nous avons monté plusieurs baraques, avec bonne volonté, et comme nous avions pris de l'avance avec une vingtaine de copains, nous avons élargi le petit ruisseau et approfondi sur 1 mètre ou 1 m 50, et nous nous sommes baignés. On commençait à croire que la vie de château allait durer. Nous dormions dans un des blocks que nous avions montés, il n'y avait ni lit, ni paillasse, mais c'était mieux qu’à Buchenwald ou Dora.

Le 4ème jour, on nous a mis en colonne par 5 et fait sortir du camp, puis monter dans des remorques (de type agricole). Un tracteur 2 cylindres a tiré le total. Nous avons traversé Woffleben, et nous sommes arrivés dans une vallée assez large, où il y avait déjà eu des travaux par-ci par-là mais rien de précis à nos yeux. Le kapo a formé 28 groupes d'une douzaine de détenus, et il nous a mis à la disposition d'un meister (42) . Ce meister nous a dit de le suivre, il nous a amenés assez loin et arrivés à un certain endroit, il nous a dit : « Voilà le stollen 27 ! » (tunnel). Vous vous en souviendrez. A partir de maintenant vous travaillerez toujours ici ! ».

Les premiers jours, avec des pics et des pioches nous avons dégagé le terrain en jetant les déblais dans la pente. On travaillait seulement de jour mais ça n'a pas duré longtemps. D'autres détenus qui venaient d’Ellrich installaient dans le lit du ruisseau de grosses buses rondes.

Des renforts, surtout des russes et des polonais, sont arrivés à Harzungen. Dans notre block l'effectif qui était de 300 environ est passé à 750, et plus tard à 900. Tous les détenus du block formaient une équipe. Au tunnel 27, comme pour les autres, notre nombre a augmenté dans les mêmes proportions. Ils avaient amené un énorme compresseur, des perforatrices, une petite voie Decauville et un wagonnet ! Ils avaient décidé de faire les 3 X 8. II y avait trois blocks comme le mien, et chacun constituait une équipe. Pendant une courte période, le transport avec le tracteur agricole ne suffisant plus, nous avons bénéficié d'un train qui nous amenait presque sur place, du moins pour ceux qui travaillaient dans les premiers tunnels. Le tunnel 27 où je travaillais, et encore plus pour le 28, exigeait peu de marche. Je crois bien que cela n'a duré que 15 jours ou 3 semaines. Ensuite il a fallu faire tout le chemin à pied, jusqu'à la fin.

Le tunnel prenait forme. Je m'étais fait affecter au wagonnet que je poussais avec mon ami Vincent. On vidait les cailloux en direction des buses, et petit à petit on comblait la vallée. Nous étions gardés par 2 sentinelles. II y en avait 2 par tunnel. C'était des anciens de la Luftwaffe et ils n'étaient pas méchants du tout.

____________________

(40) Albert Bigot (1900-1988)

(41) Vincent Buiguez (1921-1997), arrêté le 21 mars 1944, déporté à Buchenwald puis Dora et Harzungen. https://asso-buchenwald-dora.com/buiguez-vincent-klb-52186/ - https://www.afmd-allier.com/PBCPPlayer.asp?ID=1038679

(42) Contremaître dans une usine

La vie au camp d'Harzungen

Les tout premiers jours, nous pensions avoir trouvé un petit paradis dans l’univers concentrationnaire. Je n'ai pas tardé à m'apercevoir que les coups arrivaient à l’improviste et que ça pouvait faire très mal.

Tout le commandement du camp était assuré par les tziganes, allemands pour la plupart. Ces voleurs de poules méprisés partout tenaient enfin leur revanche.

Il y avait partout des chutes de câble électrique à 4 fils. Il y en avait de petits, mais il y en avait qui faisaient de 25 à 30 millimètres de diamètre. Tous ces garde-chiourmes avaient coupé des longueurs de 1 mètre environ. Ils décortiquaient la gaine principale, coupaient 2 fils, et arrangeaient les 2 autres pour les nouer de façon à les glisser autour du poignet, et ils déambulaient fièrement dans le camp, avec leur arme inséparable. Ils appelaient ça un « goumi » ! C'était plus souple qu'un nerf de bœuf, mais je peux assurer que cela faisait terriblement mal !

J'ai fait la connaissance de cet outil le 3ème jour. Le stubendienst, un petit tzigane, gras comme un moine, est entré dans le block en gueulant pour nous faire lever. Comme on couchait à même le plancher, j'étais en train de me lever, j'en ai pris un coup réellement en travers de la figure, sur la joue droite, entre les deux yeux, le haut du front et une partie du cuir chevelu. Je suis retombé, mais je me suis vite relevé car il aurait recommencé. Je suis allé au tunnel, cela me faisait très très mal toute la journée et même plusieurs jours. Ce stubendienst m'avait pris « en amitié », il avait appris que j'étais officier et il éprouvait une indicible jouissance quand il pouvait me taper dessus. Pendant tout le temps que je suis resté à Harzungen, il se tenait à la sortie du block et chaque fois qu'on entrait ou qu'on sortait, il me cherchait, pour essayer de m'en filer un bon coup, mais moi aussi, je surveillais et j'esquivais souvent, malheureusement pas toujours. Quelques fois c'était lui qui distribuait la soupe, alors quand je présentais ma boite, il vidait à côté, et j'avais bien du mal à récupérer quelques gouttes. II faut préciser qu'à Buchenwald on nous avait donné des gamelles assez larges. Chacun avait la sienne. Mais pendant notre court séjour à Dora, on nous a volé à peu près toutes ces gamelles. En arrivant à Harzungen, on nous a dit que près des cuisines il y avait une décharge, où on trouvait des boites de conserve, et nous avons presque tous récupéré des boites de la dimension des boites de petits pois (un litre) ; on les pendait au pantalon et on ne s’en séparait plus. Le malheur est que ces boites étaient un peu plus petites que la louche et on perdait toujours un peu de soupe même quand c'était le chef de block qui distribuait la soupe, ce qui heureusement pour moi, était le cas général.

Ce stubendientz, ne tapait pas que sur moi, mais tous mes copains avaient bien remarqué qu'en passant un peu devant ou un peu derrière moi, ils ne risquaient à peu près rien. Il arrivait fréquemment qu'un détenu soit condamné à recevoir « les vingt-cinq coups ». Il y avait une espèce de chaise spéciale pour cette opération. Le stubendienst était toujours volontaire pour les administrer, et il fallait voir avec quel plaisir il effectuait son travail. Cela ne m’est arrivé qu'une seule fois ; je ne me souviens plus du motif. Ils trouvaient toujours de bonnes raisons. Il n'a pas pu taper plus fort sur moi que sur les autres, car il y allait toujours de toutes ses forces.

Pendant les premiers mois, j'étais très costaud, et j'ai tenu le coup mais tous les français qui sont passés sous le goumi de ce sale tzigane, n'ont pas pu faire comme moi et ils ne s'en sont pas tous remis.

L'infirmerie n'était quand même pas sous le commandement des tziganes. C’était deux français, les frères Dezpres (43) qui étaient médecins. Après la Libération certains français les ont beaucoup critiqués. Personnellement, je crois qu’ils ont fait tout ce qu’ils ont pu. Ils ne pouvaient tout de même pas admettre tous les Français au revier. J'ai été blessé le 13 août, je crois. J'espérais me faire admettre et ils ne m'ont pas pris. Ils n'avaient rien pour désinfecter ma blessure, et ils m'ont dit de revenir 8 jours plus tard parce qu'ils espéraient recevoir du ? (44) qui empêcherait ma plaie de s'infecter. En attendant j'ai fait comme les autres : on prenait de la roche pulvérisée par les foreuses, on en recouvrait la plaie, et on entourait avec du papier de sac de ciment, le tout maintenu avec du fil de cuivre très fin (celui qui servait à relier les détonateurs). Je suis passé au revier 8 jours plus tard, l’un des Dezprez m'a enfoncé une espèce de crayon dans la plaie et il a tourné 2 ou 3 fois. Cela m'a fait très mal pendant une heure, mais ma plaie ne s'est jamais infectée (45). A noter qu'elle n'a pas guéri non plus… J'ai trainé ça jusqu'à mon retour en France, c'est-à-dire pendant 8 mois. Début janvier 45, mon copain Bigot n'en pouvant plus est tombé d'épuisement au travail. Je l’ai porté sur mon dos - il ne pesait pas bien lourd - jusqu’au camp et jusqu’au revier. Les frères Desprez l'ont admis et ils l’ont tiré d’affaire.

_________________________________

(43) Jacques Desprez (1909-1979) dentiste et Georges Desprez (1903-1980) médecin. Georges a travaillé pour l’organisation Todt mais soupçonné d’escroquerie il est envoyé à Buchenwald, Dora et Harzungen. https://asso-buchenwald-dora.com/de-sesmaisons-jean-klb-49415/

(44) Sulfamide ou pénicilline ?

(45) Probablement une seringue de pénicilline

Mes amis au camp d'Harzungen

Une dizaine de jours après notre arrivée, en revenant des tunnels, on a demandé s'il y avait des «friseurs» parmi nous. Mon ami Vincent hésitait à lever la main. C'était toujours risqué. On pouvait l'obliger à couper les cheveux après le travail au tunnel ! Je lui ai dit que, à sa place, je tenterais ma chance. Il l'a fait et il n'est plus venu au tunnel.

Comme il était excellent coiffeur, les chefs de block, kapo, etc., qui eux avaient les cheveux longs, étaient très heureux de se faire coiffer par Vincent, et certains lui en étaient reconnaissants. Vincent n'a jamais oublié ses copains. Presque tous les jours il allait chez des chefs de block pour se faire donner une gamelle de soupe. II faisait semblant d'en manger un peu, mais il nous 1'apportait, et nous la partagions Bigot et moi. Vincent ne l'a pas fait que pour nous deux. II a rendu service à beaucoup de français. Je lui dois beaucoup.

Nous n 'avions guère le temps de « fréquenter » des copains en dehors de notre block, pour la bonne raison qu'on se voyait rarement. J'étais devenu ami avec deux officiers, De Sesmaisons (47) et Vincent-Carrefour (48) . A la petite équipe des électriciens de Harzungen (ils n'étaient que dix français) commandés par Schock (49) qui était à Londres à l'Etat-Major de De Gaulle et qui avait été parachuté plusieurs fois en France, et pris à sa dernière mission. Il y avait là Schock (Chevalier) et deux autres dont je ne me rappelle pas les noms. Ils m'ont donné un peu à manger en décembre (explications plus loin) mais en temps normal je ne pouvais pratiquement jamais rencontrer quiconque en dehors de mon équipe.

Dans mon équipe j'étais très copain en dehors de Bigot, avec Coquelle (50) , un grand costaud, et surtout avec Gras (51) . Avant son arrestation il était percepteur de Grenoble. Confidentiellement il m'avait dit qu'il était 33ème en franc-maçonnerie, l'égal de Chautemps (52) m'a-t-il dit. C'était vraiment un homme exceptionnel. II avait passé l'hiver 43-44 à Dora, et il disait : « Quand on a tenu le coup à Dora pendant l'hiver 43-44, c'est qu'on est increvable. Je suis sûr de rentrer en France, etc. etc. ». Gras remontait le moral de tous, et il était costaud, lui aussi.

II y avait bien d'autres copains, y compris des belges, mais nous étions moins proches et j'ai oublié leurs noms.

Dans notre block, il y avait même un curé polonais. II nous avait demandé de rester avec nous, parce que du côté des russes et polonais, la vie était intenable.

Je ne voudrais pas oublier de citer un malheureux parmi les plus malheureux. C'était Charmaison (53); il était le maire de Romorantin, et comme ma femme était réfugiée à Romorantin, nous avions sympathisé plus spécialement. Il portait des lunettes, et comme tous ceux qui étaient dans ce cas, la situation devenait vite dramatique avec tous les coups qu'on recevait, les lunettes ne duraient guère, et la plupart ils les jetaient, et se débrouillaient sans, mais Charmaison, sans lunettes, n'y voyait plus rien, il les réparait. II a commencé pendant l'été, en réparant un côté. Aux tunnels il y avait toujours du fil de cuivre très fin, (pour relier les détonateurs entre eux) et avec ce fil il avait fait une sorte de grillage de part et d’autre du verre pour le maintenir. Puis il a fait la même opération à l'autre verre. Puis il devait recommencer et faire des mailles plus fines. Fin 44 il avait perdu la totalité d'un verre et de l'autre côté les fils de cuivre étaient tellement serrés que je me demandais comment il pouvait encore voir quelque chose. Je le plaignais beaucoup. Heureusement il est rentré au revier, grâce à Desprez et il a évité le départ à Ellrich, et il est rentré en France.

Les russes et les polonais occupaient l’autre côté du block, mais au travail nous étions mélangés. Non seulement ils nous volaient nourriture, claquettes, bérets et tout ce qu’ils pouvaient, mais il y avait un groupe de russes bagarreurs qui sont vite devenus insupportables. Quand on partait au travail, dans une colonne de 750 les premiers rangs marchent régulièrement, mais la colonne fait toujours l’accordéon, les derniers, et bien avant, sont toujours en train de piétiner puis de courir sous les coups de crosse. Alors on avait tout intérêt à se trouver autant que possible, en tête de colonne. Dès le signal on se levait très vite pour se mettre en rang et en tête. Les russes ne se pressaient pas, mais ils arrivaient en force, nous bousculaient tous et se mettaient à notre place. Il ne nous restait qu’à aller prendre la queue de la colonne. Avec Gras, Coquelle et quelques autres nous avons décidé de réagir. Nous nous sommes mis sur le côté gauche, au point où les russes avaient pris 1'habitude d'éjecter les Français. Nous avions pris ce que nous avions pu trouver pour nous défendre, et lorsque les russes ont tenté leur manœuvre, ils sont tombés de haut. La plupart se sont retrouvés à terre. Je ne sais s'ils ont été admis au revier, mais ils ne nous ont plus pris pour des couards.

_______________________________

(47) Jean De Sesmaisons (1924-1948), arrêté le 8 février 1944, déporté à Buchenwald et à Harzungen, mort pendant la guerre d’Indochine. https://asso-buchenwald-dora.com/de-sesmaisons-jean-klb-49415/

(48) Jean Vincent-Carrefour (1911-2000), résistant, arrêté en octobre 1943, déporté à Buchenwald puis à Dora; http://avc0635.free.fr/jeanvc/

(49) André Schock (1914-1973), alias Chevalier, FFC, arrêté le 28 janvier 1944, déporté à Buchenwald puis à Harzungen et Bergen-Belsen. https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Schock

(50) Charles Coquelle (1920-1945), déporté en 1944, mort à Ellrich

(51) Fernand Gras (1893-1945), FFI déporté à Buchenwald et à Ellrich, mort le 17 mars 1945

(52) Camille Chautemps (1885-1963) ancien ministre, franc-maçon

(53) Jean-Paul Charmaison (1911-1976)

La vie à Harzungen (suite)

Avec les russes et les polonais, il fallait toujours être sur ses gardes. Ils nous détestaient, et nous le leur rendions bien. Je m'étais quand même fait 2 amis parmi eux : Le premier était de ma petite équipe du tunnel 27. Au début il surveillait le compresseur à l'entrée du tunnel lorsque j'étais préposé au wagonnet.

Lui aussi s'était trouvé une petite planque… On respirait mieux dehors que dedans. Pour lui comme pour moi cela n'a pas duré longtemps, hélas. Nous arrivions à nous comprendre et il m'avait expliqué qu'en Russie il était écrivain public. II y avait très peu de russes qui savaient lire, et encore moins qui savaient écrire. Lui, gagnait sa vie en écrivant pour les autres. Il m'a dit que les russes qui étaient avec nous ne savaient pas écrire non plus, sauf un qui était lieutenant dans l’armée de Joukov. Il m'a dit que les russes évolués, membres du Parti, étaient restés à Buchenwald ou avaient été affectés dans de « bons kommandos » ! Un jour à l'occasion d'un appel qui recommençait sans cesse (c'était une habitude) ce russe m'a présenté au lieutenant de l’armée Joukov. II lui a dit que j'étais pilote de chasse, et c'est ainsi que j'avais 2 copains parmi les russes. Tous les deux étaient parfaitement d’accord pour reconnaitre que nous avions parfaitement raison de les appeler « des primitifs ».

A Harzungen les cuisines préparaient la soupe pour midi. Or la majorité des détenus travaillaient en 3 X 8. Une équipe de 6 à 14 heures, la 2ème de 14 à 22 heures et la 3ème de 22 à 6 heures. Il y avait un décalage de 8 heures tous les dimanches. Théoriquement cela faisait 8 heures de repos, mais en réalité il n'était jamais question de repos. Le premier résultat de ces horaires était qu'on n'avait jamais la soupe chaude qu'une semaine sur 3. Quand on était en équipe de 14 à 22 heures, il fallait alors aller chercher la soupe un peu avant midi, car le départ, ou du moins la mise en colonne avait lieu à midi pour arriver au travail à 14 heures. II ne faut pas oublier qu'on devait parcourir 6 km pour les premiers tunnels et presque 7,5 km pour le 27 et 28 ! Quand on était d'équipe du soir ou du matin, lorsqu'on rentrait, la soupe était froide, et le plus souvent, aigre. Ces horaires pourraient paraître relativement doux, seulement ça marchait rarement aux heures prévues. Car 1'équipe qui était au travail continuait de travailler tant que les remplaçants n'étaient pas arrivés. L'équipe qui arrivait à 14 heures arrivait presque toujours à l’heure, mais celle qui devaient partir à 20 heures et celle qui devait partir à 2 heures du matin partaient rarement à l’heure. A partir du mois d’octobre les alertes étaient presque permanentes, et on ne partait jamais du camp pendant une alerte. Les lumières étant coupées on n'aurait pas pu nous compter ; alors il fallait attendre la fin de l'alerte. Ce n'est pas pour cela qu'on pouvait se reposer ; il fallait rester là, en colonne, sans bouger, qu'il pleuve ou pas. Et on y passait des heures où l'on regrettait de ne pas être dans le tunnel, alors que l’équipe précédente continuait de travailler. Pendant l’automne 44 les choses ont tellement empiré qu'on n'arrivait plus à dormir. En novembre il nous est arrivé de pouvoir dormir (allongé dans notre châlit) 4 heures en une semaine. Je dormais debout, j'avais l’impression que je dormais en marchant. Je n'en pouvais plus. Jusque-là j'avais bien tenu le coup, mais le manque de sommeil m'avait mis complètement à plat, et je n'étais pas le seul.

A propos de compter, un jour, Bigot et moi avons décidé de compter le nombre de fois où nous avons été comptés. Ça variait selon les jours entre 32 et 35 fois.

Tous les mois, en principe, pendant les 8 heures de repos théorique, nous devions passer à la désinfection. II y avait un block pour cela. A l'extérieur il fallait se déshabiller, faire un paquet de ses vêtements et les attacher de façon que le numéro soit visible. Le linge devait passer à l'autoclave, et nous, d'abord au rasage, de la tête aux pieds. Je m'arrangeais pour passer à cette opération avec mon copain Vincent, il avait plusieurs rasoirs, dont un arrachait un peu moins les poils. Ensuite il fallait plonger dans un bain de grésil et ensuite à la douche. Beaucoup de copains craignaient ce bain, surtout les russes et ils se faisaient taper dessus. Personnellement je prolongeais plutôt ce bain, car je sentais que cela nous faisait du bien. Quand nous ressortions, les vêtements n'étaient jamais prêts, et il fallait attendre toujours dehors, à poil. Une fois toute la nuit par -27°. Là j'ai compris comment se passent les mouvements internes d'un essaim d'abeilles : quand on est au milieu on est vite étouffé, et quand on est à l’extérieur on veut revenir à l’intérieur du groupe, parce qu'on gèle, et toute la nuit ça tourne. Cela nous est arrivé aussi en dehors de la désinfection. Chaque fois qu'il y avait un évadé dans l'équipe, on n'avait pas le droit de rentrer dans le block, pendant une nuit, des fois deux nuits. J’ai su plus tard que cette sanction était spéciale à notre block. Ce n’était donc pas les SS qui l’imposaient, mais c’était les tziganes.

Harzungen : les temps changent

Pendant l'été, à part les coups, les vols de nos affaires par les russes et la faim, on pourrait dire que les choses n'allaient pas trop mal, en comparaison de ce qui se passait à Ellrich. Car nous voyions presque tous les jours des camarades d'Ellrich sur le chantier de Woffleben. On voyait bien qu'ils étaient beaucoup plus malheureux et beaucoup plus affamés que nous.

De plus, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Dans le courant de septembre, peut-être même début octobre, tout d'un coup nous avons eu du pain et des pommes de terre à volonté. Était-ce les firmes qui nous utilisaient, qui ont voulu nous nourrir mieux, pour augmenter le rendement ? On ne l’a jamais su. Entre nous, nous disions que c'était parce que la guerre allait finir, et qu'ils voulaient nous remplumer un peu ! Mais, cela aurait dû être pareil partout. Or à Ellrich, nos malheureux camarades continuaient de mourir de faim. Pour croiser ou rencontrer des équipes d'Ellrich il fallait être de l'équipe de 14 à 22 heures, car ceux d'Ellrich travaillaient 12 heures, mais seulement de jour. Alors, lorsque j'ai été de l'équipe de 14 à 22 heures, je mettais un pain de 2 kg sous ma veste, et arrivé sur la plateforme, en passant près d'un groupe d'Ellrich, je criais : « II y a des Français par-là ? ». Des mains se levaient et je jetais le pain dans leur groupe. Je pensais qu'ils devaient être contents, mais qu'ils devaient râler encore plus d'être à Ellrich. Nous étions très peu nombreux à faire ce geste. Deux ou trois tout au plus. Certains copains m'ont même dit : « T'es bien C… de porter ce poids sur 6 ou 7 km pour des gens que tu ne connais pas ».

Cette abondance n'a pas duré longtemps, 10 ou 15 jours tout au plus. Les rations sont redevenues comme avant pour diminuer ensuite progressivement.

Les difficultés de vie étaient très différentes selon les kommandos. Je m'aperçois que je n'ai pas explicité le mot « kommando ». Les Allemands mettaient ce mot à toutes les sauces. II y avait Buchenwald et ses Kommandos, Dora par ex. Mais il y avait les Kommandos de Dora : Harzungen et Ellrich. Et dans les camps, il y avait un tas de kommandos. En général, plus les kommandos étaient petits, et moins mal c'était. A Harzungen le Kommando des électriciens (30 hommes) commandé par Schock alias Bloch, alias Chevalier, était un kommando où tout le monde aurait voulu aller, mais ils étaient 10 pas plus. Personnellement je suis toujours resté dans le même kommando d'abord à Harzungen et puis à Ellrich. Au début quand nous n'étions que 300 environ, nous n'étions pas trop mal, et en plus nous étions transportés par des remorques, puis par un petit train. Quand nous sommes passés à 700, tout a changé, et il a fallu faire le chemin à pied. D'autres kommandos plus petits qui venaient travailler sur un autre chantier ont continué à bénéficier du transport par le train. Au début cette marche ne me gênait pas trop, j'avais beaucoup marché quand j'étais jeune.

En arrivant à Buchenwald, je l’ai déjà dit, nous avions touché les fameuses claquettes (semelle de bois et toile dessus). Au régime où nous étions, avec les kilomètres et les cailloux du tunnel, les semelles ont été vite complètement usées. Aucun rechange n'était prévu, ni pour les vêtements, ni pour les claquettes. Alors on se débrouillait comme on pouvait ; on réparait les claquettes avec des bouts de bois. Au tunnel il y avait partout des planches cassées après utilisation pour les échafaudages, il y avait des clous, et le fameux fil rouge très fin, qui servait à relier les détonateurs entre eux, et qui était forcément perdu après chaque explosion. Ce fil servait à tout, à coudre les boutons, à réparer les pyjamas, à remplacer la ceinture, et à se faire d'autres claquettes. J'ai plusieurs fois découpé des bouts de planche à la dimension de mes pieds, et je fixais ce bout de planche à mes pieds avec le fil rouge. Je crois inutile d'ajouter qu'avec de telles chaussures les marches journalières n’étaient pas de tout repos. Les pieds étaient souvent ensanglantés. Mon ami Gras me remontait souvent le moral, on essayait de marcher à proximité et parfois on s'aidait mutuellement. Mon ami Bigot ne tenait plus tellement le coup, et Gras et moi, l’avons porté littéralement jusqu'au camp plusieurs fois. Par ailleurs vu le peu de temps qu'on passait au camp, il devenait de plus en plus difficile de rencontrer notre ami commun Vincent le coiffeur. II ne pouvait pas nous donner le peu de soupe supplémentaire que nous avions au début. Certains kommandos bénéficiaient régulièrement d'une distribution d'ersatz de café, de confiture ou d'une rondelle de saucisson. Pour nous, au début, en juin-juillet et même août, nous y avions droit, mais après il ne fallait pas y compter. Nous avions tout juste la soupe, froide et souvent aigre, et le pain à couper en 4, puis en 6, et puis en 8.

Nu comme un ver ... et ce n'était pas au paradis terrestre

Les appels devenaient de plus en plus longs et pénibles. Les petits kommandos avaient vite fait, et pouvaient aller se coucher, mais pour nous, cela durait des heures et des heures toujours prises sur notre temps de sommeil bien entendu.

Il y avait bien parfois de petits incidents qui nous amusaient, par exemple au tunnel 27 les deux posten (sentinelles) qui gardaient l’entrée du tunnel étaient des braves bougres, anciens de la Luftwaffe, qui faisaient juste le nécessaire pour ne pas partir sur le front russe, mais ce n'est pas eux qui auraient volontairement frappé un déporté. Lorsqu'au début je poussais le wagonnet, il m'était arrivé de leur parler un peu, souvent par le truchement du russe (écrivain public) qui surveillait le compresseur. Ils avaient appris que j'étais officier pilote de chasse, et ils avaient un grand respect pour moi. Après, quand on partait en colonne pour aller au boulot, les « posten » nous attendaient à la sortie du camp en 2 rangs de part et d'autre de la sortie. Et tous les X rangs de détenus, un posten se détachait pour nous surveiller. Alors, comme je m'arrangeais autant que possible pour partir en début de colonne, je passais devant les deux que je connaissais, et chaque fois qu’ils me voyaient, ils rectifiaient la position pour me saluer. Je répondais par un imperceptible coup de tête, qu'eux seuls pouvaient voir. Cela amusait beaucoup mes copains Coquelle, Gras, les belges qui faisaient partie de notre équipe, et surtout Bigot. II les voyait souvent avant moi, parce que cela l'amusait plus que moi et il disait très haut : « Et les gars, regardez les potes à Bébert. Ils vont se mettre au garde à vous ! ». Les 2 sentinelles rectifiaient discrètement la position. Leurs copains ne s'en sont jamais aperçus. Mes copains à moi riaient bien intérieurement, mais assez discrètement pour que « les autres » ne remarquent rien.

Au fur et à mesure que les nuits sont devenues plus longues, le supplice des appels prolongés et vexations diverses devenait de plus en plus pénible, et nous disions déjà : « Mais quand on rentrera en France et qu'on racontera ça, personne ne voudra nous croire ». A cette époque nous ne savions pas que la situation aller se dramatiser beaucoup plus. Passer la nuit dehors, sous la pluie, ou complètement nu, alors qu'il gelait très fort, nous paraissait tellement odieux, que nous ne pouvions imaginer pire... et pourtant nous avons vu pire. En octobre et surtout en novembre le nombre de morts augmentait régulièrement. Nous avions tous terriblement maigri. Ceux qui étaient un peu plus âgés et qui étaient un peu gros avant leur arrestation, avaient fondu. La peau de leur ventre tombait devant, si bien qu'on ne leur voyait pas ce que vous pensez. On disait qu'ils avaient « le tablier ». Cela ne nous amusait pas tellement. Je crois l'avoir déjà dit, on nous faisait mettre à poil, sans rime ni raison, et cela ne nous faisait pas rire du tout.

Beaucoup de camarades avaient attrapé la dysenterie, et cela n'arrangeait rien. On voyait quand un camarade n'avait plus que quelques jours à vivre : ses chevilles enflaient, puis le mollet, puis au-dessus et c'était la fin. Ceux qui tenaient le mieux le coup étaient âgés de 25 à 35 ans, ce qui était mon cas.

Malgré cela, en novembre, j'étais à bout de forces. Pendant 3 semaines, nous n'avons pu dormir qu'une vingtaine d'heures en tout. Je dormais debout, je n'en pouvais plus. Le 30 novembre, en rentrant du tunnel j'ai aperçu un français que je connaissais à peine, mais je savais qu'il travaillait à l'arbeitsstatistik, c'était Coty (54) (de la famille des parfumeurs). Il m'a fait signe de venir le voir. Bien entendu j'y suis allé, et il m'a dit que les déportés qui seraient « trop nus » n'iraient plus au tunnel. Pour rejoindre les tunnels, il fallait traverser le village de Woffleben, et comme nos vêtements étaient complètement usés, totalement en lambeaux, certains de nos camarades ne pouvaient pas cacher « leur nudité ». La population avait protesté auprès des SS à cause des enfants, etc. Coty m'a dit : « Je ne crois pas que ce soit dangereux, parce que des vêtements neufs sont attendus. Ça te permettra de te reposer un peu ». Je ne me le suis pas fait dire 2 fois. Au moment du départ suivant, je me suis présenté à l’appel… complètement à poil. Je n'avais pas chaud, mais je m'étais déjà habitué. Le kapo m'a fait sortir des rangs et m'a renvoyé au block. J'avais signalé ce que m'avait dit Coty à mes meilleurs copains, mais ils n'ont pas osé faire comme moi. Ils ont eu tort. J'ai passé à poil tout le mois de décembre. Je voyais tous les jours mon ami Vincent, qui me refilait une soupe, et j'ai repris des forces. Curieusement, le stubendienst, qui m’avait tant frappé jusque-là m'a fichu une paix royale. J'ai pensé qu'il avait peut-être bien peur que je le coince dans un coin, sans témoin, et comme j'étais beaucoup plus fort que lui … il a dû réfléchir ; je ne le voyais jamais quand les autres n'étaient pas là.

____________________

(54) Henri Sportuno-Coty (1922-2007), résistant déporté à Buchenwald, libéré à Bergen-Belsen

Aux tunnels !

En juin et juillet ce n'était pas trop pénible au tunnel 27 où j'étais affecté. Comme je l'ai déjà dit, c'est notre équipe (une douzaine), qui a ouvert le chantier. On devait creuser un tunnel classique pour une voie ferrée. Il faisait environ 6 mètres de large et 5 mètres de haut. II devait s'enfoncer droit dans la montagne et tous ces tunnels y étaient parallèles.

Les équipes venues d'Ellricht et qui travaillaient de jour ont posé des buses au fond du ruisseau. Nous étions trois équipes qui faisaient chacune 8 heures. Je vidais consciencieusement mes wagonnets dans la pente et petit à petit le ruisseau se comblait pour former plus tard une vaste plaine avec gare de triage et 28 voies ferrées qui rentreraient dans la montagne. Tant qu'il n'y a eu que la petite voie étroite genre Decauville, les rails étaient légers, nous étions tous encore en pleine forme, et en plus on nous transportait à 1'aller et au retour, au tout début avec le tracteur et les remorques, et après avec un train. Mon ami Vincent ayant été affecté au kommando des coiffeurs, c'est un jeune de Saint-Claude, qui l’avait remplacé. II était très sympa. Jamais il n'a dit que s'il était là c'était la faute des résistants, comme certains autres. Il était costaud, mais très jeune, à peine 20 ans, je l’ai pris en amitié.

Dans ce tunnel, à cette époque, il y avait donc Bigot, ce jeune dont j'ai malheureusement oublié le nom, trois ou quatre belges, le russe écrivain public, un salopard de tchèque (j'y reviendrai) et quelques polonais.

Nous avons ainsi creusé sur une centaine de mètres. II n’y avait que deux perforatrices, et elles perçaient des trous de 4 mètres de profondeur. II fallait ensuite remplir les trous d'explosifs, mettre un bâton avec le détonateur, encore 2 bâtons d'explosifs et puis des bâtons de terre glaise sur lesquels ont tapait un peu pour bien obturer les trous. Le meister reliait les détonateurs entre eux avec ce fil rouge si utile à tous. On sortait et le meister déclenchait l'explosion. II fallait rentrer rapidement pour reprendre le boulot, mais enfin, tant que le tunnel n'était pas profond, on respirait à peu près. II n'y avait guère que la poussière des perforatrices, c'était supportable. Pour gagner du temps, pour remplir le wagonnet, ils avaient imaginé un petit engin qui n'était pas mal du tout ; c'était comme un petit tracteur, mais il fonctionnait à l'air comprimé. II avait une pelle basculante à l'avant, elle était portée par 2 bras latéraux. Cette pelle passait par-dessus la tête du conducteur, et vidait les cailloux dans le wagonnet. Naturellement le conducteur de cet engin devait viser pour que la pelle vide bien la pelletée dans le wagonnet. Je me suis dit que si cet engin marchait bien, mon travail devrait s'accélérer. C'est un jeune belge qui a été désigné pour conduire cet engin. II avait à peine 20 ans. C'était un garçon très gai et très sympathique. Les meister et plusieurs ingénieurs sont venus voir fonctionner l'engin, et l'un de ces visiteurs a même félicité le jeune belge pour son adresse dans la conduite de cette mini-pelle mécanique. Cette pelle a travaillé environ 3 jours. Un énorme bloc de rocher, pesant plus de 500 kg s'est détaché de la voûte, et il est tombé en plein sur le jeune belge et son engin. Nous étions tous effarés, nous, par la mort de notre copain, et les boches parce que leur petite merveille était en morceaux. Nous tentions de sortir le cadavre de notre camarade. C'était le premier mort de notre kommando, si jeune et si sympa ! Nous étions tous, même les russes, hébétés, et bien entendu nous avions arrêté de travailler. Un meister qui était venu voir les dégâts (pas le nôtre) s'est mis à taper dans le tas, en hurlant : « Arbeit, arbeit ! » et il a ajouté quelque chose que je n'avais pas saisi. C'est un copain belge qui me l'a traduit après. II avait dit : « Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'il soit mort ? vous ne comptez tout de même pas revoir la France, par hasard ? ». Personne ne nous avait encore dit cela aussi crûment, ajouté à la peine causée par cette mort. Nous n 'avions aucune envie de plaisanter, en revenant au camp.

Notre meister était parait-il autrichien, il devait approcher la soixantaine et il n'était pas en admiration devant Hitler. D'ailleurs on reconnaissait de suite ceux dont on devait se méfier. Il y avait d'abord les vrais SS. Au camp il y en avait très peu et aux tunnels ils étaient nombreux, mais comme ils soignaient leurs poumons, on les voyait rarement dans les galeries. Sur l’immense esplanade, il fallait s’en méfier. Il fallait aussi se méfier de tous les civils qui avaient un brassard rouge avec la croix gammée. Je n'ai jamais cherché à savoir pourquoi beaucoup de civils avaient ce brassard, et les autres pas. Mais nous avions tous compris que nous n'avions pratiquement rien à craindre des civils qui ne portaient pas de brassard, mais que par contre il fallait toujours passer à bonne distance de ceux qui portaient ce fameux brassard.